【EJFQ信析】科企重注AI夢 輝達賣鏟先得利

「科企七雄」陸續發布最新季度業績,其中Meta與微軟雙雙報捷,帶動股價都能刷出紀錄高位,Meta單日飆逾11%,微軟更成為輝達之後,歷來第二家市值突破4萬億美元的華爾街上市公司。

「雙雄」新季報中,人工智能(AI)助雲端部門和新產品收入錄得可觀增長,屬刺激股價破頂的原因,這一方面反映AI狂潮沒有冷卻跡象,另方面兩家公司附上一份雄心勃勃的AI藍圖,則為業務或盈利帶來更廣闊想像空間,使股份進一步受到追捧,市場邏輯彷彿已簡化作「(AI)投資愈大,潛力愈勁」,儘管目前暫難確認上述邏輯是否成立,惟在搶奪「AI主導權」階段,以及科網行業普遍力爭「勝者全取」(winner-take-all)壯志下,科企均只會繼續瞓身參與本輪「AI軍備競賽」。

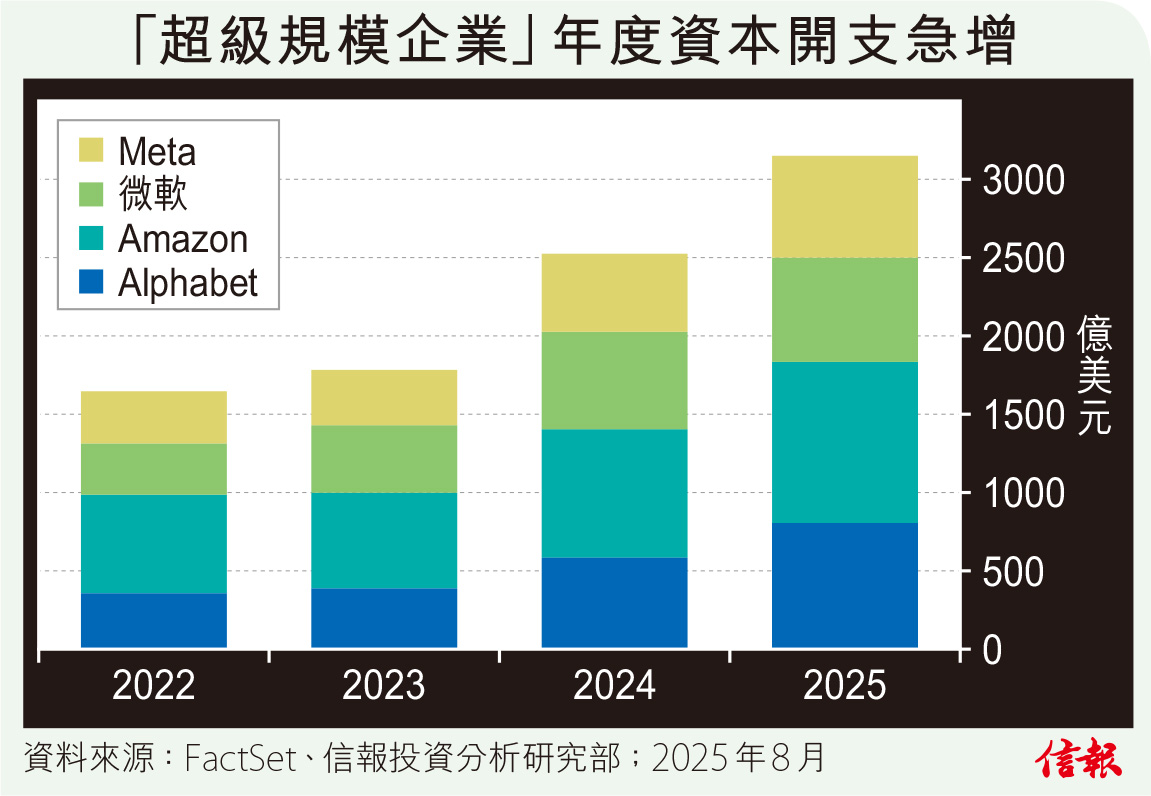

附【圖】所見,根據FactSet資料,Meta、微軟、Amazon、Google母公司Alphabet等「超級規模企業」(Hyperscalers)本財政年度總資本開支預測已高達3170億美元,較科威特國民生產總值(GDP)還要多,單單Meta便涉約720億美元,上年度卻「僅」390億美元;微軟則預計在截至2026年6月年度資本開支將攀升到1200億美元左右,是2022年度4倍有餘!這些超越國家GDP的天文數字不只嚇人,更幾乎成了為其估值定價的新指標。

問題是:龐大投資能否換來超額回報?Meta往績正屬一個警號,2021年甚至連「發跡」的名字Facebook也放棄,大舉開拓元宇宙(Metaverse),累計投入約700億美元,結果可謂慘敗收場,市值更一度腰斬。今次同一家公司改為在AI押重注,市場反應即使正面,但重蹈覆轍機會不宜完全抹殺。事實上,彭博編製數據顯示,企業的資本開支增長和股東回報之間並無必然關係;巨額投資值得與否,關鍵還要看轉化作商業回報的成效,這相信於未來5年才具較清晰景象。

無論如何,於AI狂潮背後,真正贏家可能並非那些親自掘金的科技巨頭,而是提供工具及基建的「賣鏟者」,就像當年淘金熱首先發財者為賣牛仔褲的Levi!目前看來,也許便是市值已攀至近4.5萬億美元的「股王」輝達了,其GPU需求數年內勢持續增加,屬最實在受惠企業。

AI被視為「工業革命4.0」,長遠潛力毋須過分質疑,投資者卻應保持審慎態度,AI故事固然吸睛,但現實提醒我們,「押重注」往往未必帶來同等回報,一旦「元宇宙慘劇」重演(不論發生在哪家科企身上),今趟AI熱最終或許又是一場泡沫式的資金盛宴。

信報投資研究部

,泓滙財經資訊有限公司及財經智珠網有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

,泓滙財經資訊有限公司及財經智珠網有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。